一直到现在,我每看到在街喧喝汽水的孩童,总会多注视一眼。而每次走进超级市场,看到满墙满架的汽水、可乐、果汁饮料,心里则颇有感慨。

看到这些,总令我想起童年时代想要喝汽水而不可得的景况,在台湾初光复不久的那几年,乡间的农民虽不致饥寒交迫,但是想要三餐都吃饱似乎也不太可得,尤其是人口众多的家族,更不要说有什么零嘴饮料了。

我小时候对汽水有一种特别奇妙的向往,原因不在汽水有什么好喝,而是由于喝不到汽水。我们家是有几十口人的大家族,小孩依大排行就有十八个之多,记忆里东西仿佛永远不够吃,更别说是喝汽水了。

喝汽水的时机有三种,一种是喜庆宴会,一种是过年的年夜饭,一种是庙会节庆。即使有汽水,也总是不够喝,到要喝汽水时好像进行一个隆重的仪式,十八个杯子在桌上排成一列,依序各倒半杯,几乎喝一口就光了,然后大家舔舔嘴唇,觉得汽水的滋味真是鲜美。

有一回,我走在街上的时候,看到一个孩子喝饱了汽水,站在屋檐下呕气,呕--长长的一声,我站在旁边简直看呆了,羡慕得要死掉,忍不住忧伤的自问道:什么时候我才能喝汽水喝到饱?什么时候才能喝汽水喝到呕气?因为到读小学的时候,我还没有尝过喝汽水喝到呕气的滋味,心想,能喝汽水喝到把气呕出来,不知道是何等幸福的事。

当时家里还点油灯,灯油就是煤油,台语称作"臭油"或"番仔油"。有一次我的母亲把臭油装在空的汽水瓶里,放置在桌脚旁,我趁大人不注意,一个箭步就把汽水瓶拿起来往嘴里灌,当场两眼翻白、口吐白沫,经过医生的急救才活转过来。为了喝汽水而差一点丧命,后来成为家里的笑谈,却并没有阻绝我对汽水的向往。

在小学三年级的时候,有一位堂兄快结婚了,我在他结婚的前一晚竟辗转反侧的失眠了,我躺在床上暗暗的发愿:明天一定要喝汽水喝到饱,至少喝到呕气。

第二天我一直在庭院前窥探,看汽水来了没有。到上午九点多,看到杂货店的人送来几大箱的汽水,堆叠在一处,我飞也似的跑过去,提了两大瓶黑松汽水,就往茅房跑去。彼时的农村的厕所都盖在远离住屋的几十公尺之外,有一个大粪坑,几星期才清理一次,我们小孩子平时是很恨进茅房的,卫生问题通常是就地解决,因为里面实在太臭了。但是那一天我早计划好要在里面喝汽水,那是家里唯一隐秘的地方。

我把茅房的门反锁,接着打开两瓶汽水,然后以一种虔诚的心情,把汽水沽嘟咕嘟的往嘴里灌,就像灌蟋蟀一样,一瓶汽水一会儿就喝光了,几乎一刻也不停的,我把第二瓶汽水也灌进腹中。

我的肚子整个胀起来,我安静的坐在茅房地板上,等待着呕气,慢慢地,肚子有了动静,一股沛然莫之能御的气翻涌出来,呕--汽水的气从鼻冒了出来,冒得我满眼都是泪水,我长长地叹了一口气:"这个世界上再也没有比喝汽水喝到呕气更幸福的事了吧!"然后朝圣一般打开茅房的木栓,走出来,发现阳光是那么温暖明亮,好像从天上回到了人间。

每一粒米都充满幸福的香气

在茅房喝汽水的时候,我忘记了茅房的臭味,忘记了人间的烦恼,觉得自己是世界上最幸福的人,一直到今天我还记得那年叹息的情景,当我重复的说:"这个世界上再也没有比喝汽水喝到呕报导更幸福的事了吧!"心里百感交集,眼泪忍不住就要落下来。

贫困的岁月里,人也能感受到某些深刻的幸福,像我常记得添一碗热腾腾的白饭,浇一匙猪油、一匙酱油,坐在"户定"(厅门的石阶)前细细品味猪油拌饭的芳香,那每一粒米都充满了幸福的香气。

有时候这种幸福不是来自食物,我记得当时我们镇上住了一位卖酱菜的老人,他每天下午的时候都会推着酱菜摊子在村落间穿梭。他沿路都摇着一串清脆的铃铛,在很远的地方就可以听见他的铃声,每次他走到我们家的时候,都在夕阳落下之际,我一听见他的铃声跑出来,就看见他浑身都浴在黄昏柔美的霞光中,那个画面、那串铃声,使我感到一种难言的幸福,好像把人心灵深处的美感全唤醒了。

有时幸福来自于自由自在的在的在田园中徜徉了一个下午。

有时幸福来自于看到萝卜田里留下来做种的萝卜,开出一片宝蓝色的花。

有时幸福来自于家里的大狗突然生出一窝颜色都不一样的、毛绒绒的小狗。

生命的幸福原来不在于人的环境、人的地位、人所能享受的物质,而在于人的心灵如何与生活对应。因引,幸福不是由外在事物决定的,贫困者有贫困者的幸福,富有者有富有者的幸福,位尊权贵者有其幸福,身分卑微者也有其幸福。在生命里,人人都是有笑有泪;在生活中,人人都有幸福与优恼,这是人间世界真实的相貌。

从前,我在乡间城市穿梭做报导访问的时候,常能深刻的感受到这一点,坐在夜市喝甩头仔米酒配猪头肉的人民,他感受到的幸福往往不逊于坐在大饭店里喝XO的富豪。蹲在寺庙门口喝一斤二十元粗茶的农夫,他得到的快乐也不逊于喝冠军茶的人。围在甘蔗园呼吆喝六,输赢只有几百块的百姓,他得到的刺激绝对不输于在梭哈台上输赢几百万的豪华赌徒。

这个世界原来就是个相对的世界,而不是绝对的世界,因此幸福也是相对的,不是绝对的。

由于世界是相对的,使得到处都充满缺憾,充满了无奈与无言的时刻。但也由于相对的世界,使得我们不论处在任何景况,都还有幸福的可能,能在绝壁之处也见到缝中的阳光。

我们幸福的感受不全然是世界所给予的,而是来自我们对外在或内在的价值判断,我们幸福与否,正是由自我的价值观来决定的。

以直观来面对世界

如果,我们没有预设的价值观呢?如果,我们可以随环境调整自己的价值判断呢?

就像一个不知道金钱、物质为何物的孩子,他得到一千元的玩具与十元的玩具,都能感受到一样的幸福。这是他没有预设的价值观,能以直观来面对世界,世界也因此以幸福来面对他。

就像我们收到陌生者送的贵重礼物,给我们的幸福感还不如知心朋友寄来的一张卡片。这是我们随环境来调整自己的判断。能透视物质包装内的心灵世界,幸福也因此来面对我们的心灵。

所以,幸福的开关有两个,一个是直观,一个是心灵的品味。

这两者不是来自远方,而是由生活的体会得到的。

什么是直观呢?

有源律师部大珠慧海禅师:"和尚修道,还用功否?"

大珠:"用功。"

"如何用功?"

"饿来吃饭,困来眠。"

"一切人总如同师用功否?"

"不同!"

"何故不同?"

"他吃饭时不肯吃饭,百种须萦;睡时不肯睡,千般计较,所以不同也。"

好好的吃饭,好好的睡觉就是最大幸福,最深远的修行,这是多么伟大的直观!在禅师的语录里有许多这样的直观,都是在教导启示我们找到幸福的开关,例如:

百丈怀海说:"如今对五欲八风,情无取舍,垢净俱亡,如日月在空,不缘而照;心如木石,亦如香象截流而过,更无滞碍,此人天堂地狱不能掇也。"

庞蕴居士说:"神通并妙用,运水与搬柴。""好雪片片,不落别处。"

沩山灵祐说:"一切时中,视听寻常,更无委曲,亦不闭眼塞耳,但情不附物,即得。……譬如秋水澄清,清净无为,澹泞无碍,唤他作道人,亦名无事之人。"

黄檗希运:"凡人多不肯空心,恐落空。不知自心本空,愚人除事不除心,智者除心不除事。""终日吃饭,未曾咬着一粒米;终日行,未曾踏着一片地。与么时,无人我等相,终日不离一切事,不被诸惑,方名自在人。"

在禅师的话语中,我们在在处处都看见了一个人如何透过直观,找到自心的安顿、超越的幸福。若要我说世间的修行人所为何事?我可以如是回答:"是在开发人生最究竟的幸福。"这一点禅宗四祖道信早就说过了,他说:"快乐无忧,故名为佛!"读到这么简单的句子使人心弦震荡,久久还绕梁不止,这不是人间最大的幸福吗?

只是在生命的起落之间,要人永远保有"快乐无忧"的心境是何其不易,那是无无越过了凡尘的青山与溪河的胸怀。因此另一个开关就显得更平易了,就是心灵的品味,仔细地体会生活环节的真义。

垂丝千尺,意在深潭

现代诗人周梦蝶,他吃饭很慢很慢,有时吃一顿饭要两个多小时,有一次我问他:"你吃饭为什么那么慢呢?"

他说:"如果我不这样吃,怎么知道这一粒米与下一粒米的滋味有什么不同。"

我从前不知道他何以能写出那样清新空灵、细致无比的诗歌,听到这个回答时,我完全懂了,那是自心灵细腻的品味,有如百千明镜鉴你,光影相照,使人们看见了幸福原是生活中的花草,粗心的人践花而过,细心的人怜香惜玉罢了。

这正是黄龙慧南说的:"高高山上云,何亲何疏;深深涧底水,遇曲遇直,无彼无此。众生日用如云水,云水如然不尔。若得尔,三界轮回何处起?"

也是克勤圆悟说的:"三百六十骨节,一一现无喧妙身;八万四千毛端,头头彰宝王刹海。不是神通妙用,亦非法尔如然,苟能千眼顿开,直是十方坐断!"

众生在生活里的事物就像云水一样,云水如此,只是人不能自卷自舒、遇曲遇直,都保持幸福之状。保有幸福不是什么神通,只看人能不能千眼顿开,有一个截然的面对。

"垂丝千尺,意在深潭。"我们若想得到心灵真实的归依处,使幸福有如电灯开关,随时打开,就非时时把品味的丝线放到千尺以上不可。

人间的困厄横逆固然可畏,但人在横逆困厄之际,没有自处之道,不能找到幸福的开关才是最可怕的。因为这世界的困境牢笼不光为我一个人打造,人人皆然,为什么有的人幸福,有的人不幸,实在值得深思。

我人一位朋友,是一家大公司的经理,有一天,我约他去吃番薯稀饭,他断然拒绝了。

他说:"我从小就是吃番薯稀饭长在的,十八岁那一年我坐火车离开彰化家乡,在北上的火车上就对天发誓:这一辈子我宁可饿死,也不会再吃番薯稀饭了。"

我听了怔在当地。就这样,他二十年没有吃过一口番薯,也许是这样决绝的志气与誓愿,使他步步高升,成为许多人欣羡的成功者。不过,他的回答真是令我惊心,因为在贫困岁月抚养我们成长的番薯是无罪的呀!

当天夜里,我独自去吃番薯稀饭,觉得这被视为卑贱象征的地瓜,仍然滋味无穷,我也是吃番薯长大的,但不管何时何地吃它,总觉得很好,充满了感恩与幸福。

走出小店,仰望夜空的明星,我听到自己步行在暗巷中清晰而渺远的足音,仿佛是自己走在空谷之中,我知道,我们走过的每一步不一定是完美的,但每一步都有值得深思的意义。

只是,空谷足音,谁愿意驻足聆听呢?

来果老和尚

来果老和尚 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 净界法师

净界法师 宏海法师

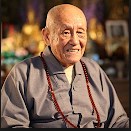

宏海法师 梦参老和尚

梦参老和尚 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师 慧律法师

慧律法师 弘一大师

弘一大师 省庵大师

省庵大师