她们就像一尊静静的雕塑,用一生的光阴,静静地走过,是那样安宁;这尊尊雕塑都有着坚韧的生命力和灵魂。我们只能远远地看着她们,我们只要远远地看着她们就是一种力量。虽然是弱女子,但她们对信仰的坚定不移令人心生敬畏。—— 正慈大和尚

她是富有坚韧生命力的雕塑

从15岁开始,一心只念“南无阿弥陀佛”,念到现在95岁高龄,正是念佛八十年,越念越长寿。

19岁上山出家,即使得过肿瘤,生过病,也坚持不下山,仍然一心只念“南无阿弥陀佛”,念着念着,肿瘤也怕了她,身体奇迹般地康复了,至于山外的世界,已经与她无关。

人们说:“她此生只为修行而来。”也有人说:“她总说自己不懂禅,不会修禅,其实她已经修得很好了。谁能有她这样的清澈,这样明了的人生?”

想要更多的了解东方山紫竹林弥陀寺指净法师的传奇故事,并不容易,她自己不愿说,但凡问她,她就一句话:“问那么多干嘛?念佛就好。”说来说去,还是回到“念佛”上来。

为了写老法师的故事,我们三次拜访,听身边人讲述法师的故事;亲近法师,感受她的坚持与力量。

走进紫竹林,走近老法师

第一次见指净法师,是在三月。

紫竹林弥陀寺就在东方山的路边。残破、潮湿、阴暗的房舍,如果不是特意来,平常路过,我们恐怕很难注意到这座寺院的存在,也很难想象这里还居住着老法师,且一住就是大半生。

她是如何在这样的“陋寺”,寒来暑往,生活这么久?是什么令她甘于这样极致的清贫?指净法师宁静地坐在老式藤椅上,口里念着“南无阿弥陀佛”,周遭一切都与她无关,沧桑岁月在此留步。就连我们这些“入侵者”也无法打扰老法师的世界,好像只能远远地,充满敬意地看着她。

这是我第一次来到紫竹林,第一次拜访老法师的感受。

第二次拜访老法师正值小暑。

寺外知了永不停歇,或许他们受老法师影响,也在一心称念“南无阿弥陀佛”吧。

寺院后面的竹林只有在偶尔风过的时候,沙沙作响,其余的时候,就那么静静地立着。也许他们也和这片净土融为一体,或许,他们甘愿守护这片净地。

老法师依旧端坐在老式藤椅上,听说我们要拍照,换了一身灰色僧衣后,手里还是不断转动佛珠,自顾自念着佛号,她的神态自带威仪,仿佛一束光,淡然、从容。“身似琉璃,内外明澈”,不就是这样吗?

这位95岁高龄的老法师不仅见证东方山近代以来的沧桑变化,她的一生也历经了种种苦难,却仍保持孩子时的样子,初心不改,如此明澈。她的方式简单,简单到我们难以企及——一心念佛,无论何时何地!

第三次拜访,我与她同住一晚。

不想这两天一夜的相处,竟然会有新故事:接近傍晚的时候,老法师抠着自己的指甲,我拿出指甲刀,挨了挨她的手指,意思是我帮她剪。老法师明白了我的意思,就把手交给我。我一边剪,她一边说:“你么果会(意思是:怎么这么会)剪哪!”说了好几遍。

剪完手指甲,她还在说,见我没领会她的意图。她只好说:“我每天洗脚,脚很干净,不做气色(意思是没有气味)。”我这才知道她想让我帮她剪脚趾甲。

我一边剪,一边想着,看来,老法师除了专心念佛,还有“狡黠”的一面,她自己也想着想着就笑起来,那样子好可爱,竟然像个孩子。

经历岁月洗礼的人,往往更能返璞归真,她在孤寂的岁月中,在清净的世界里,在声声佛号中,沉淀灵魂。

而我们在含泪的笑声里,细细品味“悲欣交集”的娑婆世界。

她为念佛而来

我们与指净老法师的侄女交谈了许久,听她讲有关老法师的住事。眼前不禁浮现这样的片断。

1924年的某一个清晨,鄂州市汀祖刘家畈村还沉浸在睡梦中,一户在当地还算殷实的小院却不如平时那样安静,即便只是一位女婴的诞生,也让这个人丁单薄的家庭倍感欢欣。

身为大学教授的刘先生,高兴极了,整天整夜守着这个不哭不闹,乖巧可人的女婴,为她取名刘诗慧。他甚至想着,一定要为她读诗,教她写字,希望她将来是如诗一般,外秀慧中的女子。

然而,这位大学教授父亲,并没有来得及实施自己的计划,刘家男丁一向身体羸弱,到他这里,也是一样。在刘诗慧很小的时候,刘教授就去逝了。

父亲去逝,刘诗慧没有了父亲的疼爱,家中也少了重要的经济支撑,没了支撑的家庭,日渐飘摇。很快,她们家成了村里最清苦的人家。好在,父亲在世时,信佛的母亲乐善好施,到了他们也一贫如洗的时候,乡亲们常常送些吃的,照顾着他们,这一家人才勉强度日。

因为母亲吃斋念佛,刘诗慧似乎自娘胎时期就受影响,出生后,母亲时时念“南无阿弥陀佛”,她便安安静静地听着,没吃没喝,也不哭不闹,只要能听到“南无阿弥陀佛”,她就能安静地待一整天。

到了会说话的时候,她也跟着母亲念“南无阿弥陀佛”,起床念、走路念,没事做的时候念,有事做的时候也念,做饭的时候念,洗衣服的时候念,打柴的时候念,挑水的时候念,除了睡觉吃饭,她的世界就只剩念佛。

有人问:“你怎么就念阿弥陀佛?”

她说:“我不识字呀,就念‘南无阿弥陀佛’。”

她信佛念佛,祈愿脱离轮回,往生净土。

到了15岁,刘诗慧更加精进,每天念佛至午夜,睡到凌晨3时,准点起来,仍然是无数遍的念“南无阿弥陀佛”,她还发愿机缘成熟之时出家。

父亲去世,家中人丁单薄,成家后的哥哥英年早逝,留下孤苦伶仃的侄女需要照顾,还有年迈的母亲……但这一切对于刘诗慧来说,不过是无常人生的平常,她依然像小孩子时候一样,平淡地接受一切,承担一切。

5时,砍柴、挑水、烧火做饭,浆洗一家人的衣服,想尽办法为家人解决吃食,出家前,还叫刘诗慧的她,只有一件素色破碎布缝成的棉袄和一件单褂,穿穿补补,补补穿穿。除了念佛,就只想照顾母亲和侄女。

19岁,母亲去世,安葬母亲后。刘诗慧毅然来到东方山弘化禅寺,礼师常乐法师,正式出家。从此,世上再无刘诗慧,她是指净法师,是一心念佛的出家人。

刚出家的时候,弘化禅寺三房未分,她便住在西房,西房是木质结构,她住的楼下房间几乎没有光线,比出家前的家里条件更加简陋。出家人也不多。这些都左右不了法师的信念。

每天凌晨,寺院僧众还未起来,她就早早开始打扫寺院,烧火、做饭、出坡种菜……到了晚上就回没有一丝光,阴暗潮湿的房间,依旧坚守老实念佛,青灯古佛相伴,白天黑夜,那句“南无阿弥陀佛”从未间断。

上世纪八十年代,指净法师来到离弘化禅寺不远的弥陀寺。当时的弥陀寺,只是一个一连三间的茅庵。

指净法师依然平静地接受,还是那句“南无阿弥陀佛”伴着她,从早到晚。直到1990年,因为她一心念佛,待人和善,受到山下,以及鄂州信众的信任,她才在常乐老和尚的支持下,重建弥陀寺,有了殿堂、客房、寮房。

而她自己住在殿内左侧的一间狭小屋内。卧室靠山,终年潮湿,墙上到处是霉菌,她的生活依然是清苦的。有人说,你就不能住得好些?她还是那句话:”说果多话(这么多话),不如念佛去。”

住持弥陀寺数十年,她没有举行过任何法事活动,她,带着她的徒弟、信众只做最简单的事——一心只念“南无阿弥陀佛”,除了吃饭、睡觉,念佛,世间琐事与己无关。也因为这样,指净法师的徒弟不是很多,香客一直就有,但也就那么几位,弥陀寺也就更加清净了。

东方山附近很多人都知道指净法师,人们一边尽量不打扰她的清净,一边又时不时地为她送些吃的、用的。大家想的就是希望她能好好的,人们了解她的清苦,理解她的专注,她也因此受到人们的尊敬。

正慈大和尚也常常去看她;智维法师逢年过节给弥陀寺送米送油;法藏寺的监院头智法师总会张罗着给法师送来一些吃食、蔬菜、生活必需品。都知道她不多话,也不做过多打扰,问候到了,就离开了,离开的人,心中对老法师除了敬重,还有深深的牵挂。

清晨,斑驳的阳光渐渐照耀到这孤寂,清贫的小寺院。老法师昨晚睡得很好,她还说,不冷不热,正好。

我挨着她,待她起床洗漱好,又坐在她的藤椅上,等她吃完早餐,又坐了好久。她又开始数着佛珠,念着“南无阿弥陀佛”。

我知道,我也该告辞了,老法师的侄女陪我走了许久,她说:“老法师其实很喜欢你们来,她口里不说,但你们来,她是高兴的,你不知道,她好久没这么高兴了。”

好的,我以后会常来,下次来,我依然会静静地坐在老法师身边,还会为她剪指甲,还能看她笑得像一尊欢喜佛。

文:吴兰; 图:聪慧、胡芳

虚云老和尚

虚云老和尚 净慧法师

净慧法师 圆瑛法师

圆瑛法师 来果老和尚

来果老和尚 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 净界法师

净界法师 宏海法师

宏海法师 梦参老和尚

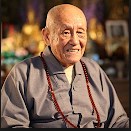

梦参老和尚 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师